Klimawandel

Durch die Aktivitäten einer exponentiell wachsenden Bevölkerung mit ihrem wachsenden Energieverbrauch (Verbrennung, Transport, Industrie, Wechsel in der Landnutzung) reichern sich langlebige Gase in der Atmosphäre an. Die Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen sind in den letzten 250 Jahren am meisten gestiegen (um 120 ppm), aber auch Methan und troposphärisches Ozon haben zugenommen. Im Gegensatz zu den schädlichen erhöhten Ozonkonzentrationen sind die höheren Kohlendioxidkonzentrationen für die Pflanzen vorteilhaft. Sie fixieren das CO2 via Fotosynthese in pflanzlichen Stoffen und entziehen es so der Atmosphäre. Die genannten Grünhausgase führen aber weltweit zu einer Erwärmung, welche laut Hochrechnungen in unserem Jahrhundert 1,8 bis 4 °C. betragen könnte. Dadurch könnten sich die Niederschläge verändern und Klimaextreme häufiger auftreten. Dies sind vermehrt Trocken- und Hitzeperioden, Stürme und vielleicht auch Spätfröste (Tausz-Posch and De Kok, 2020). Wir fragen uns, wie die Eichen darauf reagieren werden.

Kulturgut

Die Eiche (Abbildung 1) ist ein jahrtausendealtes Kulturgut und wird schon in der Bibel erwähnt. Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert waren Eichenwälder in Europa häufig und dienten den Menschen als Ressource. Dennoch begann der Niedergang der Eiche schon im späten Mittelalter, da bei einer wachsenden Bevölkerung mancher Wald zum Feld wurde. Des Öftern fielen Wälder dem Bau (Kathedralen, Schiffe, Eisenbahnschwellen) zum Opfer. Die Eiche blieb ein Symbol für Stärke, Schutz und Standhaftigkeit. Eicheln und die einzigartig gelappten Blätter sind deshalb beliebte Motive auf Stoffen, Karten und Wappen. Eichen spielen eine Rolle in Sagen, Ortsnamen, Sprichwörtern und Redensarten. Dauerhaftes Eichenholz ist nach wie vor sehr gefragt und Eichenrindenextrakt wird als Naturheilmittel verwendet, während früher das Gerben mit Eichenrinde sowie die Schweinemast und Kaffeeersatzproduktion eine wichtige Rolle spielten.

Verbreitung

Die Gattung Eiche umfasst grob 500 Arten, 175 davon wachsen in Nord- und Mittelamerika, 320 in Europa und Westasien, 14 in Mitteleuropa wild und kultiviert und 4 in der Schweiz (einheimisch: Stiel-, Trauben-, Flaum- und Zerreiche; angepflanzt: Roteiche). Die Stiel-, Trauben- und Flaumeichen wachsen als Einzelbäume bis 1400 und im Bestand bis 700 m ü. M. (Flaumeiche bis 1300). Sie haben unterschiedliche Standortansprüche. Die Stieleiche ist anspruchslos betreffend die Böden, steigt bis in die submontane Stufe und ist in ozeanischem ebenso wie in kontinentalem Klima beheimatet. Auf Trockenheit reagiert sie aber empfindlicher mit geringerer Fotosyntheseleistung als die Trauben- und Flaumeiche (Günthardt-Goerg et al. 2016). Die Traubeneiche wiederum gilt als empfindlich gegen Winterkälte und zusammen mit der Flaumeiche auf Spätfrost. Die Wuchsleistung der Flaumeiche ist gegenüber den beiden anderen Schweizer Eichenarten reduziert, dafür liebt sie die zunehmende Sommerwärme und ist robuster gegen Trockenheit. Trotz Genaustausch zwischen den einheimischen Eichenarten über Jahrtausende seit der Rückwanderung nach der Eiszeit sind die verschiedenen Standorteigenschaften der Arten erhalten geblieben. Dank einer überdurchschnittlichen genetischen Variabilität und der nachfolgenden natürlichen Selektion sind jedoch standortangepasste und -spezifische Hybride entstanden (Bonfils et al. 2015). Die Eichen sind mit 100 Jahren im besten Alter, die ältesten Stiel- und Traubeneichen können jedoch 1000 Jahre alt werden. Sie haben in ihrem langen Leben schon wiederholt Klimaschwankungen ertragen. Die Fähigkeit der Eichen, ihre Morphologie und das physiologische Verhalten an herrschende Wachstumsbedingungen auszurichten, bestimmt diese grosse Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft von der Jugend bis ins hohe Baumalter (Bonfils et al. 2015). Im Folgenden berichten wir über einige Ergebnisse aus dem WSL-Experiment Querco und begleitenden Beobachtungen aus der WSL-Baumschule, welche die Anpassungsfähigkeit junger Eichen zeigen. Schliesslich stellen wir die Erfahrungen mit Aufforstungen in zwei Beispielen vor.

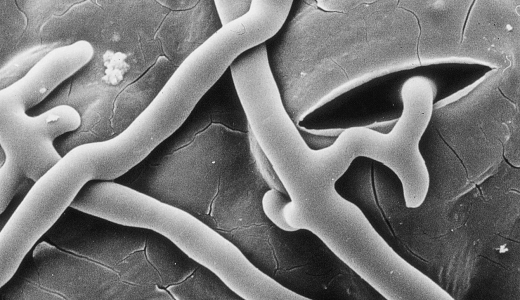

Eichenblätter

Die Blätter der drei häufigsten Eichenarten in der Schweiz unterscheiden sich. Insbesondere diejenigen der Flaumeiche zeigten im Experiment eine genetische Anpassung an Trockenheit. Sie haben allgemein kleinere und schmalere Blätter mit weniger Blattnerven, welche zu Blattbuchten führen und stärkerer Behaarung der Blattunterseite. Diese Merkmale waren auch verstärkt bei allen drei Arten an Blättern, welche unter trockenen Bedingungen ausgetrieben hatten (Günthardt-Goerg et al. 2013, Abbildung 2; A, B, C), was die Artunterschiede verkleinerte. Die Blätter überdauerten kurze Trocken- oder Hitzeperioden unbeschädigt und nahmen ihre Funktionen (Fotosynthese) bei erneuten Niederschlägen sofort wieder auf (Günthardt-Goerg et al. 2016). Erst nach drei Wochen mit sehr trockenem Boden (Bodenwasser < 0,06 m3 m-3) begannen die Blätter vom Blattrand her auszutrocknen, wobei die innere Blattfläche immer noch funktionsfähig blieb (Abbildung 2; D, E, F). Das Absterben der Zellen ist ein komplizierter kontrollierter Prozess zum Schutz und zur Erhaltung der wichtigsten Blattgewebe (Vollenweider et al. 2015). Da mit den Klimaveränderungen häufiger längere Schönwetterperioden im Sommer erwartet werden, steigen auch die Ozonkonzentrationen. Eichenblätter besitzen ebenso Abwehrmechanismen, welche verantwortlich sind, dass sie im Vergleich zu anderen Baumarten weniger empfindlich sind auf Ozon (Günthardt-Goerg 2013). Desgleichen sind sie tolerant gegenüber Schwermetallbelastung im Boden (Paoletti and Günthardt-Goerg 2006).

Träger von Biodiversität

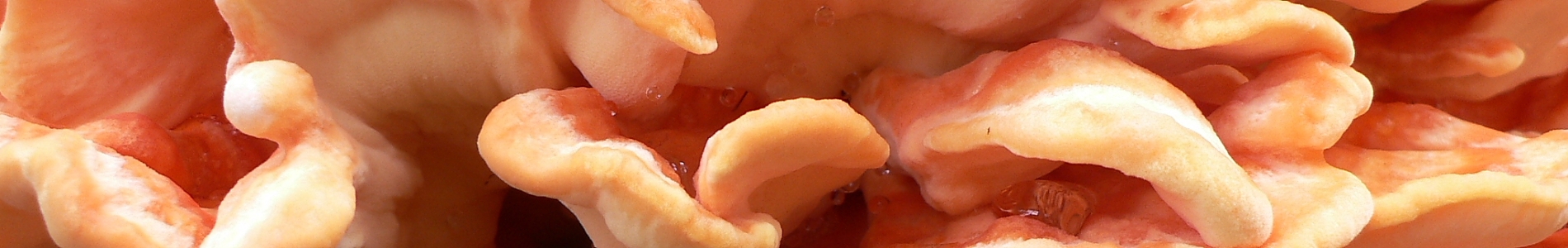

Unschätzbar ist der Beitrag der Eiche zur Biodiversität. Sie ist bekannt als wichtiges Habitat für den Mittelspecht, doch bietet sie insgesamt 300 bis 500 Organismen einen Lebensraum. Ihre Gäste umfassen rund 40 Vogelarten. Unzählige Viren, Pilze, Bakterien, Wirbellose, Spinnen, Insekten und Säuger leben von «Eichenfutter», das Totholz abgestossener Äste miteingeschlossen. Abwehrmechanismen erlauben der Eiche schädliche Gäste zu tolerieren. Tannine (Gerbstoffe) und andere sekundäre Pflanzenstoffe in Eichenblättern und Rinde, das kontrollierte Absterben von Blatt- und Astteilen, Gewebebarrieren in Rinde und Wurzeln und die Möglichkeit des Neuaustriebs sind verantwortlich für die Toleranz. Wenn bei der Eiche mit vielen Gästen mehrere Organismen unterschiedlich auf den Klimawandel reagieren, sind Wechselwirkungen schwer voraussehbar. Als Beispiel sei der häufige, aber von den Eichenblättern gut tolerierte Befall mit Mehltau genannt (Abbildung 3). Der wärmeliebende echte Mehltau verbreitete sich im Experiment unerwarteter Weise weniger, und dies sowohl bei Lufterwärmung als auch bei Trockenheit und am deutlichsten beim gleichzeitigen Auftreten beider Faktoren.

Phänologie

Im Experiment wurde der Austrieb der drei Eichenarten während dreier Jahre beobachtet (Kuster et al. 2014). Eine Lufterwärmung um 1 bis 2 °C führte im Durchschnitt zu einem 1 bis 3 Tage früheren Austrieb ohne die jährliche Produktion zu verändern. Auch Trockenperioden im Sommer bewirkten einen 1 bis 2 Tage früheren Austrieb im Folgejahr.

Spätfröste, Lufterwärmung und Trockenstress

In der Analyse von Spätfrostschäden an Fichte, Buche und Obstbäumen zwischen 1975 und 2016 an 50 Schweizer Standorten konnte trotz früherem Austreiben keine Veränderung des Spätfrostrisikos gefunden werden. Spätfröste setzten nicht entsprechend früher ein (Vitasse et al. 2018). Wir beobachteten 84 junge Eichen nach zwei aufeinanderfolgenden Nachtfrösten Mitte Mai (–1 ˚C, und –3 ˚C) bei maximal 5 ˚C tagsüber. Alle Bäume überlebten gut. Der neue Austrieb erfolgte unabhängig vom Ausmass der Frostschäden am Laub (Abbildung 4). Die Frostschäden zeigten sich zuerst als kleine Nekrosepunkte über die ganzen Blätter verteilt. Dies im Gegensatz zu Ozonschäden, welche zwischen den Blattnerven als Gruppen auftreten. Unter den Arten hatte die Stieleiche nach dem Frost am kräftigsten neue Blätter gebildet, die Traubeneiche hingegen am schwächsten. Innerhalb der Arten spielte die Herkunft der Eicheln eine grosse Rolle. Diejenigen aus trockeneren Lagen (Abbildung 4 Stieleiche T und B, Traubeneiche C und Flaumeiche Lk und A) scheinen genetisch für eine höhere Frosttoleranz gewappnet zu sein.

Desgleichen ertrugen die sechs Jahre jungen Eichen im Experiment starke Trockenheit und Lufterwärmung sehr gut (Abbildung 5), aber mit anderen Unterschieden je nach Herkunft. Lufterwärmung zeigte bei drei von vier getesteten Herkünften der Stileichen und zwei der Traubeneiche eine Wachstumsförderung. Das Wachstum war bei allen Eichen verringert durch den starken Trockenstress im Sommer während drei aufeinanderfolgenden Jahren. Kamen nach der Trockenheit jedoch erneute Niederschläge, wurde das vorher reduzierte Wachstum innerhalb weniger Tage wieder aufgenommen.

Eichen in der Schweiz

Die Schweiz hat alte Eichen. Zurzeit beträgt das häufigste Eichenvorkommen in der Schweiz im westlichen Mittelland (Traubeneiche) im Mittel aber nur 7 Prozent der Stammzahlanteile. Die Verjüngung wurde leider vielerorts seit den 1940er-Jahren zugunsten schneller wachsender Fichten vernachlässigt.

Der Anbau von Eichen wird empfohlen und gefördert (www.ProQuercus.ch; BUWAL 2005, Bonfils et al. 2015, Günthardt-Goerg et al. 2016), sodass wohl bald neue Aufforstungen oder geförderte Naturverjüngung wieder für zusätzliche Verjüngung sorgen werden. Es gibt aber immer noch viel Handlungsbedarf und grosses Potenzial, so wäre es zum Beispiel möglich, die Ausdehnung des Eichenareals im Waadtland um 65 Prozent zu steigern (Horisberger et Meylan 2009).

Aufforstung auf einem extremen Trockenstandort

Zwar ist in der Schweiz bisher kein flächiges Eichensterben vorgekommen, eine Gefährdung durch neue eingeschleppte Organismen ist jedoch nicht auszuschliessen. Wie oben bereits andiskutiert, müssen wir aber davon ausgehen, dass die zunehmende Trockenheit die Waldverjüngung, gerade auf trockeneren Standorten, in Mitleidenschaft ziehen wird. In einem Aufforstungsprojekt auf den extremen Trockenstandorten entlang der Lötschberg-Südrampe bei Brig wurden deshalb ab Herbst 2012 neun potenziell trockenheitsresistente Baumarten bezüglich Anwuchserfolg getestet. Auf drei Versuchsflächen wurden insgesamt 2120 junge Bäumchen gepflanzt. Nach rund drei Jahren, im Herbst 2015, wiesen die Blumenesche (56 %), die Flaumeiche (46 %) und die Gemeine Esche (45 %) die besten Anwuchserfolge auf, gefolgt von Waldföhre (35 %), Schwarzföhre (31 %) und Mehlbeere (31 %). Die geringsten Anwuchserfolge zeigten der Schneeballblättrige Ahorn (17 %), die Douglasie (6 %) und die Steineiche (1 %), welche aber vermutlich den starken Spätfrösten zum Opfer fiel. Die einheimische Flaumeiche zeigte sich also auch in der Installationsphase als verhältnismässig gut an die extreme Trockenheit im Wallis angepasst (Rigling et al. 2015).

Klimawandel: von Fichten- zu gemischten Eichenbeständen

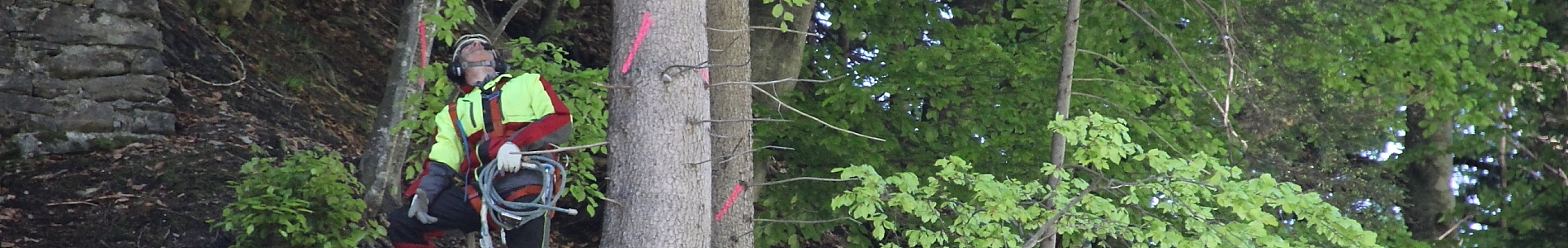

Ein Privatwald in der Nähe von Lausanne wurde von den Stürmen Lothar und Martin Ende 1999 und anschliessend von Borkenkäferbefall schwer getroffen. Bis Ende 2002 waren mehr als 60 Prozent der hauptsächlich mit Fichten bestockten Fläche verwüstet. Angesichts der Politik des Kantons Waadt, wieder vermehrt Eichenwälder aufzubauen, und der Verfügbarkeit von geeigneten Traubeneichenpflanzen aargauischer Herkunft, konnte 2003 anstelle der verwüsteten Fichtenplantage ein Stück Eichenmischwald (mit Schwarzerle und Hainbuche) angelegt werden. Mit der entsprechenden Räumung für die lichtbedürftigen zukünftigen Baumarten, einigen zusätzlichen Pflanzungen (2004 und 2006) und sorgfältiger jährlicher Pflege ist dieser Bestand prächtig gediehen. Er besteht heute zu 70 bis 80 Prozent aus Eichen, mit Bäumen von über 10 Metern Höhe und einem Durchmesser von oft mehr als 15 cm in Brusthöhe (Abbildung 6) und dies trotz häufiger grösserer Trockenzeiten (2003, 2015 oder 2018) und wiederholtem Nassschneefall (Schneebruch, insbesondere 2005).

Die beiden Beispiele und viele erfolgreiche Eichenaufforstungen im Schweizer Mittelland ermutigen, mit Eichenpflanzungen fortzufahren. Heute würde das englische Volkslied «Let oak trees grow … for a mighty realm» weniger heroisch eher so lauten: Lasst den Eichen Raum zum Wachsen, denn sie wehren sich erfolgreich gegen die Unbill des Klimawandels.

Madeleine S. Günthardt-Goerg ist Senior Scientist (Reaktionen von Bäumen auf Umweltveränderungen) an der Eidg. Forschungsanstalt WSL, Walddynamik.

madeleine.goerg@wsl.ch

Pierre Vollenweider ist Forscher (funktionelle Pflanzenanatomie und -ökologie) an der Eidg. Forschungsanstalt WSL, Walddynamik und Privatwaldbesitzer

pierre.vollenweider@wsl.ch

Andreas Rigling ist Forstingenieur und Waldökologe

an der Eidg. Forschungsanstalt WSL und der ETH Zürich

andreas.rigling@wsl.ch

Referenzen unter www.buendnerwald.ch