Sie gilt als wichtigster «Brotbaum» der Forstwirtschaft, gerät aber aufgrund des Klimawandels zunehmend unter Druck, da sie an kühl-feuchte Umweltbedingungen angepasst ist. Im Tiefland, wo sie sehr häufig angepflanzt wurde, gilt sie deshalb als Auslaufmodell. In höheren Lagen der Gebirge und in Nordeuropa ist die Fichte jedoch auch zukünftig eine unverzichtbare Komponente des Waldökosystems.

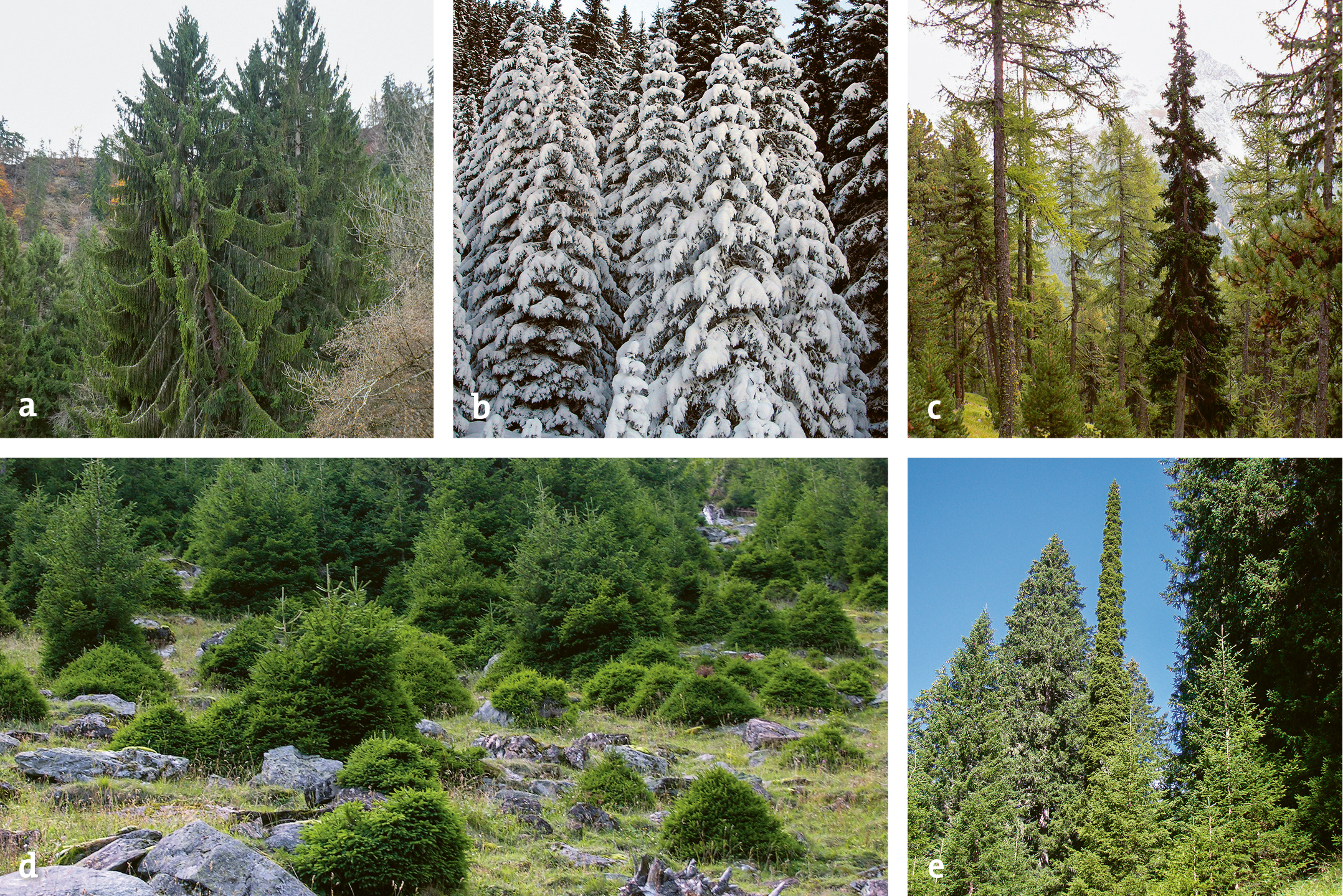

Abb. 1: Beispiele für Kronenformen der Fichte. a: Kammfichte, b: Plattenfichte, c: Säulenfichte mit hängenden Ästen, d: vom Weidevieh verbissene «Geissentanneli» (im Vordergrund), e: kegelige Kronen und ein Exemplar mit extremer Säulenform. (Bilder: a/c: J. Hassler; e: U. Bühler; b/d: O. Holdenrieder)

Verzweigung und Kronenform

Die Fichte ist ein grosser, langlebiger, immergrüner Nadelbaum mit einem geraden, durchgehenden Stamm und einer meist spitzkegeligen Krone, die – im Unterschied zur Tanne (Abies alba) – auch im Alter ihre Form behält. Sie erreicht Höhen von 30-50 (max. 60) m mit bis 1,5 (−2) m Stammdurchmesser und wird maximal bis ca. 500 Jahre alt. Gelegentlich können sich auf dem Boden aufliegende Äste bewurzeln, zu eigenständigen Individuen heranwachsen und sogenannte «Fichtenfamilien» (genetisch einheitliche Klone) bilden, die immer weiter wachsen können. Im subalpinen Fichtenwald ist dies eine wichtige Überlebensstrategie (vgl. dazu den Beitrag von J. Hassler im «Bündner Wald» 1/21). Der älteste «Baum» Europas ist ein ca. 9500 Jahre alter Fichtenklon an der Baumgrenze in Nordschweden.

Der Gipfeltrieb ist bei der Fichte normalerweise die einzige stets aufrecht wachsende Achse, die Äste sind mehr oder weniger horizontal orientiert. Nach Verletzung des Gipfeltriebs richten sich jedoch die oberen Äste auf und es entstehen Zwiesel- oder mehrstämmige Kandelaberfichten. Auch bei schräg gestellten Stämmen können sich Seitenzweige an der Oberseite aufrichten und eine «Harfenfichte» bilden. Bei wiederholtem Verbiss junger Bäume entstehen halbkugelige strauchartige Formen («Geissentanneli», Abb. 1d).

Die diesjährigen Triebe sind in der Regel unverzweigt. Die neuen Triebe sind in der Knospe vorgebildet (gebundenes Wachstum, vgl. Abb. 2a). An jüngeren Bäumen kann bei günstiger Witterung die Spitzenknospe des neu gebildeten Triebes, nach einer kurzen Ruheperiode, bereits im Spätsommer austreiben und weiterwachsen (Johannistrieb, Prolepsis). Gelegentlich geschieht das auch ohne Ruhephase (Syllepsis). Da sich mehrere, direkt unterhalb der Gipfelknospe des Haupttriebes befindliche Seitenknospen im Folgejahr zu kräftigen Seitentrieben entwickeln und später zu Hauptästen werden, entsteht die vor allem für junge Bäume typische etagenartige Kronenarchitektur.

Abb.2: Verzweigung und Benadelung der Fichte. a: Längsschnitt durch die Gipfelknospe im Winter (im Zentrum ist der vorgebildete Trieb des Folgejahres erkennbar), b: Austrieb von schlafenden Knospen auf der Astoberseite (Proventivtriebbildung), c: teilweise entnadelter Zweig mit Nadelstielchen, d: hängender Zweig in der Schattenkrone, e: Zweig in der Lichtkrone, f: Nadeloberfläche mit Stomata. (Bilder: b: G. Aas; alle weiteren: O. Holdenrieder)

Bei oberflächlicher Betrachtung sehen alle Fichten ähnlich aus. Doch «jede Ficht hat ein andres Gsicht» (Abb.1a–e). Als Grundtypen lassen sich im höheren Alter folgende Kronenformen unterscheiden: Die Plattenfichte mit horizontalen Ästen und Zweigen, die Kammfichte mit horizontalen Ästen und hängenden Zweigen, die Bürstenfichte mit kurzen, bürstenartig verzweigten Ästen. Zwischen diesen Typen gibt es jedoch Übergänge, sodass eine eindeutige Zuordnung nicht immer möglich ist. Kronen mit besonders schmaler und langer Krone (Spitz- oder Säulenfichten) kommen häufiger im Gebirge vor und werden meist als Anpassung an hohe Schneelasten bzw. Eisanhang interpretiert. Sie können dadurch entstehen, dass die Äste entweder stark verkürzt sind («Walzenfichte») oder herabhängen («Spindelfichte»). Bei der «Schlangenfichte» handelt es sich um eine sehr seltene Mutation, bei welcher die Seitenzweige (bei einzelnen Exemplaren auch die Äste) überwiegend an der Spitze wachsen, sich nur wenig verzweigen und herabhängen.

Die verschiedenen Kronenformen sind sehr wahrscheinlich genetisch bedingt, können aber durch Umwelteinflüsse, welche das Absterben von Trieben bzw. den Austrieb schlafender Knospen bewirken, im Lauf der Entwicklung des Baumes verändert werden. Solche Proventivknospen befinden sich bei der Fichte nur an den Oberseiten von dickeren Ästen. Sie ermöglichen dem Baum den Ersatz verlorener Kronenteile (Abb. 2b).

Auch das Erscheinungsbild des Fichtenstammes variiert deutlich: In der Jugend ist die Rindenoberfläche glatt und rotbraun, später bildet sich eine Borke, die sehr unterschiedlich strukturiert sein kann (z. B. «Schuppenfichte», «Lärchenfichte») und die im Alter auch eine «tannenähnliche» helle Farbe annehmen kann. Hellrindige Fichten haben oft auch eine hellgraue Wachsschicht auf den Nadeln («aviez selvadi – Wilde Weisstanne» im Unterschied zu «pign – Gewöhnliche Fichte»). Diese Form wurde in Graubünden als «Alpenfichte» (var. alpestris) beschrieben, geriet aber weitgehend in Vergessenheit. Bei der im Gebirge öfter vorkommenden «Zitzenfichte» sind die Astbasen stark verdickt (der Begriff wird aber auch für eine sehr seltene Form mit ausgeprägten Korkwarzen verwendet). Gelegentlich entwickeln sich im unteren Stammbereich auffällige Holzknollen («Maserknollen» oder «Kröpfe»), die für künstlerische Holzarbeiten sehr gesucht sind. Die Ursache dieser Stammdeformation bei der Fichte ist unbekannt.

Die Haselfichte ist eine Form mit besonders langfaserigem, elastischem und zähem Holz («Hagelholz»), das für den Instrumentenbau sehr gesucht ist. Sie kommt in Höhen ab 1000 m (selten ab 700 m) vor. Am stehenden Baum ist die Haselfichte schwer erkennbar (Hinweise geben können eine ungewöhnlich dicke, längsrissige Borke und Unterschiede in der Brüchigkeit der Zweige). Eindeutige Merkmale sind bis etwa 25 cm lange, 0,5–2 mm tiefe Rillen im Holz unter der Rinde, die sich auch kreuzen können («glismetes Holz») und die im Querschnitt wellig verlaufenden Jahrringe. Die Holzveränderung tritt erst ab einem Alter von ca. 35–40 Jahren auf und ihre Ausdehnung innerhalb des Stammes ist sehr variabel. Die Ursache für diese Anomalie ist unbekannt, neuerdings wird eine Pilzinfektion als Auslöser vermutet.

Zusätzlich zu den beschriebenen Varianten gibt es über 100 «gärtnerische» Sorten (Mutanten) von P. abies, die vegetativ vermehrt werden und im Wald keine Verwendung finden. Die Fichte ist eine morphologisch ausserordentlich variable Baumart.

Benadelung

Koniferennadeln sind ein Meisterstück der Evolution: Sie sind langlebig, klein und schwer verdaulich. Sie funktionieren das ganze Jahr über, sie welken nicht und ermöglichen der Pflanze das Überleben in trockener Luft. Eine ausgewachsene Fichte besitzt etwa 5–10 (maximal 50) Mio. Nadeln. Davon werden alljährlich mindestens 10 % ersetzt. Ungefähr 1500–3000 kg Nadeln fallen in einem Fichtenwald jedes Jahr pro Hektar zu Boden. Das sind bis zu über 40 000 Nadeln pro m². Fichtennadeln leben je nach Umweltbedingungen unterschiedlich lange (im Mittelland meist 6–7, im Gebirge bis maximal 20 Jahre). Die Nadelmasse kann je nach Umweltbedingungen stark schwanken, denn der Baum reagiert auf Stress mit Nadelverlusten. Er kann verlorene Nadeln aber gut ersetzen, wenn sich die Situation verbessert.

Abb. 3: Blüten der Fichte. a: Zweig mit Blüten, b: weibliche Blütenzäpfchen, c: männliche, noch geschlossene Blüten, d: voll entwickelte männliche Blüten. (Bilder: G. Aas)

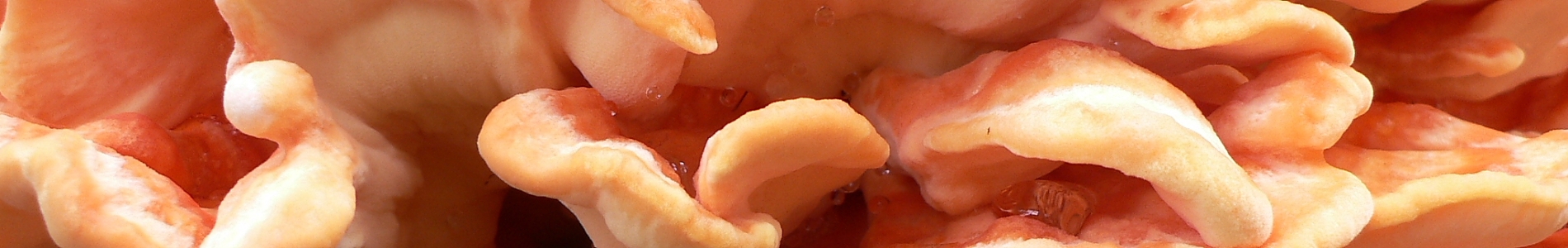

Die 10–25 mm langen, meist glänzend dunkelgrünen (gelegentlich auch graugrünen) Nadeln (Abb. 2d–f) stehen einzeln und spiralig am Trieb, abhängig von der Belichtung orientieren sie sich aufrecht bis mehr oder weniger horizontal. Sie sitzen auf kleinen Stielchen, die nach dem Abfallen der Nadel am Trieb stehen bleiben (Abb. 2c). Dies ist ein Merkmal aller Fichtenarten (im Unterschied zu Tannen). Ein spezielles Trenngewebe zwischen Stielchen und Basis ermöglicht bei Bedarf (z. B. Wassermangel) ein rasches Abwerfen der Nadel. Fichtennadeln sind im Querschnitt mehr oder weniger rautenförmig und sehen auf allen Seiten gleich aus (äquifaziale Blätter). Wenn man die Nadeloberfläche mit der Lupe betrachtet, sieht man auf jeder Seite mehrere Reihen kleiner weisser Pünktchen (Abb. 2f). Das sind die Spaltöffnungen (Stomata). Sie haben im Zentrum zwei lippenförmige Zellen, mit denen ein winziges spaltförmiges Loch je nach Bedarf geöffnet oder verschlossen werden kann. Jede Spaltöffnung liegt am Grunde von einem kleinen Grübchen, das ca. 10–20 Tausendstel mm tief ist. Das Grübchen ist mit einem porösen Wachspropf verschlossen, der hell erscheint. Diese Wachspropfen funktionieren als Minischnorchel: Sie verhindern, dass sich auf der Nadeloberfläche ein geschlossener Wasserfilm bilden kann, welcher den Gasaustausch behindern würde. Es gibt bis zu etwa 1000 solche Spaltöffnungen pro Fichtennadel, ihre Fläche macht aber weniger als 1 % der Nadeloberfläche aus. Damit regelt der Baum seine Wasserverdunstung und die Aufnahme von Kohlendioxid.

Blüte und Samen

Die Fichte blüht im Freistand ab einem Alter von 20–40 Jahren, im Bestand jedoch erst ab ca. 50–60 Jahren. Die Geschlechter sind voneinander getrennt, befinden sich jedoch am gleichen Baum (Einhäusigkeit, Abb. 3a). Die kätzchenartigen männlichen Blüten sind anfangs eiförmig und rot, später zylindrisch und gelb (Abb. 3c–d). Sie entstehen in den Achseln von Nadeln an vorjährigen Trieben und sind über die ganze Krone verteilt. Die weiblichen, grünlichen bis purpurroten Blütenzäpfchen sitzen an den Zweigspitzen gehäuft im oberen Kronenbereich (Abb. 3 a–b). Sie stehen anfangs aufrecht, orientieren sich jedoch nach der Befruchtung nach unten und hängen dann herab, sodass die reifen Samen herausfallen können. Die Blüte erfolgt unregelmässig im Abstand von 2–4 Jahren. In grösseren Abständen (etwa alle 10 Jahre) kommt es zu einer Massenblüte, in Försterkreisen als Vollmast bezeichnet, die mit einem «Schwefelregen» (gelbe Pollenwolken) einhergeht. Der Fichtenpollen fliegt mehrere Kilometer weit. Er löst keine Allergie bei Menschen aus. Eine Selbstbefruchtung wird dadurch stark reduziert, dass weibliche und männliche Blüten am gleichen Baum meistens nacheinander blühen (Dichogamie). Zudem befinden sich die weiblichen Blütenstände überwiegend im oberen Kronenbereich, was die Wahrscheinlichkeit einer Fremdbestäubung erhöht. Die Zapfen wachsen im Lauf des Jahres zu einer Länge von bis zu 20 cm heran, sind während des Sommers grün oder – vor allem in Hochlagen – rot und verfärben sich im Herbst braun. Von aussen sind nur die Samenschuppen sichtbar (die Tragblätter oder Deckschuppen sind winzig klein). Die Form der Zapfenschuppen ist sehr variabel. Die Zapfen reifen von September bis November. Sie öffnen sich bei niedriger Luftfeuchte (unter 18 %) und überlassen die geflügelten Samen dem Wind. Dies ist meist im Spätwinter der Fall. Die (ohne Flügel) ca. 2–4 mm grossen Samen sind ausserordentlich resistent gegen Kälte und Austrocknung. Man kann sie bis ca. 30 Jahre lang lagern, ohne dass sie ihre Keimfähigkeit verlieren. Ein grosser Baum bildet in einem Mastjahr bis zu ca. 600 Zapfen (dies entspricht etwa 100 000 Samen).

Abb. 4: Wurzelsystem der Fichte. a: Wurzelanlauf eines alten Baumes mit zahlreichen Horizontalwurzeln, b: Stelzenfichte, c: Wurzelteller einer Fichte auf staunassem Standort, d: Adventivwurzelbildung aus dem Stamm nach Überschüttung. (Bilder: d: J. Hassler; a–c: O. Holdenrieder)

Wurzelsystem

Das Wurzelsystem der Fichte ist tellerförmig und sehr ausgedehnt und erreicht bei alten Bäumen meist einen Durchmesser von ca. 9–12 m (Abb. 4). Die Hauptwurzelmasse befindet sich in den oberen Bodenschichten bis ca. 1 m Tiefe. Auf staunassen, luftarmen oder kalten Böden reichen Wurzeln oft nur in bis zu ca. 50 cm Bodentiefe (Abb. 4c). Auf besser durchlüfteten und tiefgründiger durchwärmten Böden bilden sich an flachstreichenden, dickeren Seitenwurzeln vertikal bis über 2 m tief nach unten wachsende Senkerwurzeln, die sich weiter verzweigen. Nach Überschüttung können sich auch sprossbürtige Wurzeln aus dem Stamm bilden (Abb. 4d). Vor allem in Hochlagen wachsen Sämlinge oft auf Totholz (Moderholzverjüngung). Im Lauf der Jahre wird das Totholz abgebaut und der aus dem Sämling entstandene Baum steht dann auf Stelzwurzeln («Stelzenfichte», Abb. 4b).

Schlussbemerkung

Picea abies ist von allen (ca. 35) Fichtenarten die variabelste. Dies äussert sich nicht nur in der Gestalt, sondern auch im ökologischen Verhalten und ihrer genetischen Vielfalt. Die Gewöhnliche Fichte ist in der Zeit von ca. 6000–5000 Jahren v. Chr. von Osten nach Westen in die Schweiz eingewandert und hat sich im Lauf der Zeit an lokale Standortbedingungen genetisch angepasst. Dies gilt insbesondere für Populationen in Hochlagen. Die schmalkronigen Gebirgsfichten lassen sich heute mit neu entwickelten Genmarkern gut von den Tieflandformen unterscheiden. Inzwischen wurde das gesamte Genom mehrerer Fichtenarten entziffert und man dürfte in Zukunft einen wesentlich verfeinerten Einblick in die genetische Differenzierung von P. abies erhalten. Diese Befunde tragen zum Verständnis der biologischen Bedeutung der morphologischen Variation bei und sind wichtig für die Erhaltung der Fichte im Klimawandel, z. B. wenn es um die Entscheidung geht, ob man ihr bei der Anpassung an zukünftige Umweltbedingungen durch das Einbringen zusätzlicher Genvarianten helfen soll oder nicht.

Für wertvolle Hinweise, Abbildungen und Korrekturen danke ich Gregor Aas, Jürg Hassler, Reinhard Gschwind, Thomas Ludwig und Lioba Paul.

Literaturangaben sind beim Verfasser via E-Mail ottmar.holdenrieder@gmx.ch erhältlich.

Ottmar Holdenrieder leitete von 1990 bis 2016 die Professur für Forstschutz und Dendrologie an der ETH Zürich. Sein Forschungsschwerpunkt waren Baumkrankheiten und ihre Erreger. Heute geniesst er den Ruhestand und erfreut sich auch an gesunden Bäumen.