Die Zeidlerei als Nebennutzungsform der Waldwirtschaft findet in unseren heutigen Beständen keine Anwendung mehr und ist nahezu in Vergessenheit geraten. Dabei verhalf sie im Frühmittelalter einigen Städten und Regionen zu beachtlichem Wohlstand und sicherte den Bedarf an Honig und Wachs, vor allem für die Klöster und Kirchen, diente aber auch als Handelsware. Es wurden aktiv Höhlungen in Bäumen angelegt, um Bienenvölkern einen Lebensraum zu bieten und einen regelmässigen Ertrag an Honig und Wachs sammeln zu können. Diese Beuten wurden generationsübergreifend genutzt und das Wissen um die Techniken und das Handwerk der Zeidler von Alt an Jung weitergegeben.

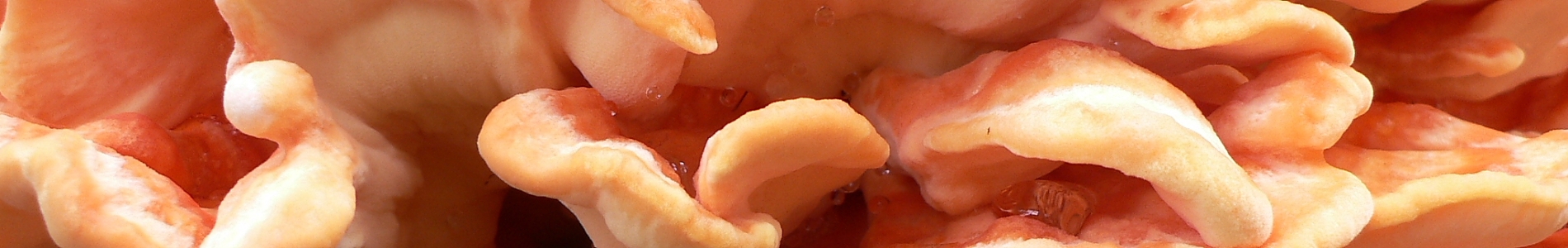

Klotzbeute mit Brutraumöffnung.

Grundvoraussetzung für die Anlage einer Beute war ein dauerhafter und gut zu bearbeitender Rohstoff. Diesen fanden die Zeidler zumeist in der stabilen und omnipräsenten Kiefer. Der Waldbaum, welcher auch als Föhre, Forche, Dale und Kienbaum bekannt ist, erreicht meist eine Höhe von 25 bis 40 Metern mit einem hohen, astfreien Stamm und einer knorrigen Krone. Die Kiefer kommt überall in Mitteleuropa vor und ist vorherrschend in Russland, Polen und Skandinavien. Die slawischen Länder sind auch die Orte, an denen das Zeidlerhandwerk perfektioniert und intensiv betrieben wurde.

Nur in Shulgan Tash, heute ein Nationalpark in der Region Baschkortostan im russischen Uralgebirge, konnte das Handwerk überdauern und wird seit Jahrhunderten durchgängig betrieben. Dies ist auch der Ausgangspunkt heutiger Bemühungen, die Zeidlerei und vor allem die Biene wieder zurück in die mitteleuropäischen Wälder zu bringen. Besonders der polnische Staatsforstbetrieb versucht seit nunmehr über zehn Jahren, die Zeidlerei wieder aktiv in den Wäldern zu betreiben.

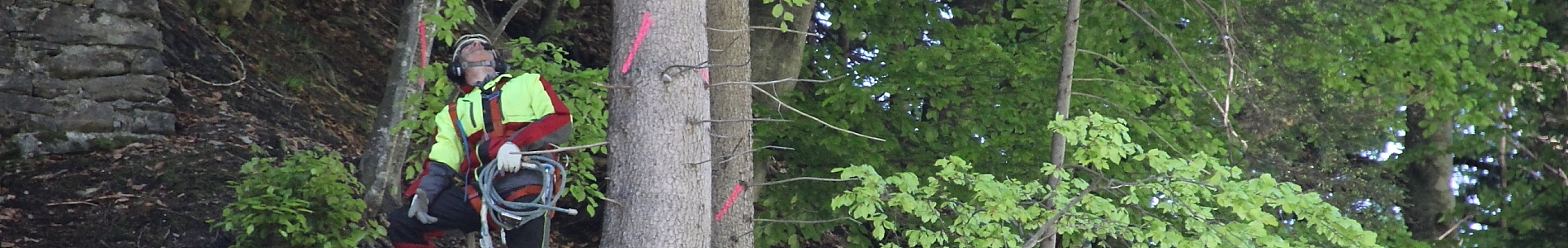

Die wichtigste Anforderung an einen geeigneten Zeidelbaum ist die Dimension, um ein geeignetes Volumen der Höhlung zu gewährleisten, aber auch um die Standsicherheit des Baumes nicht zu sehr zu beeinträchtigen. Die Beute wird mit Schlagwerkzeugen in den Stamm gehauen. Das gut mit der Hand zu bearbeitende Kiefernholz erleichtert dabei die schwere, zeitaufwendige Arbeit. Die optimale Höhe einer solchen Behausung befindet sich bei fünf bis sechs Metern des Baumes. Um diese Stellen zu erreichen, wurden teilweise Tritte in die Rinde geschlagen, und ein um den Stamm liegendes Seil diente der Sicherung. Die starke und widerstandsfähige Borke der Kiefer ist optimal geeignet, um solch einer Bearbeitung zu trotzen. Es wurden auch eine primitive Seilklettertechnik und Leitern benutzt, um die Bäume zu erklimmen und kleine Plattformen zu errichten. Durch ihre immense Pfahlwurzel ist die Kiefer sehr sturmsicher. Ein solcher Baum konnte von vielen Generationen genutzt werden, wodurch der Honigertrag den Rohstoffwert eines solchen Baumes bei Weitem übertraf.

Falls es doch vorkam, dass ein Zeidelbaum geworfen wurde, sägte man die Beute aus dem Stamm heraus, um sie wieder in einem anderen Baum aufzuhängen und weiter als Bienenbehausung nutzen zu können. Zum einen diente die erhöhte Position dazu, der Plünderung der Beuten durch Bären vorzubeugen, zum anderen war es aber auch der natürliche Lebensraum der Biene, die ursprünglich als Waldtier in hohlen Baumstämmen lebte. Somit ist die erhöhte Position dem Wesen und der Gesundheit der Bienen förderlich. Um aus diesem Vorgang heraus umgefallene Zeidlerbäume weiter zu nutzen, entwickelte sich die Technik, Beuten am Boden zu fertigen und diese sogenannten Klotzbeuten in Bäumen aufzuhängen.

Der Bau einer solchen Wohnstätte beginnt, indem ein Keil in den Stamm geschlagen wird. Dies erfolgt heute mit moderner Motorsägentechnik. Danach wird der Brutraum mit verschiedenen Schlagwerkzeugen ausgebeitelt. Das mittelschwere und mässig harte Holz der Kiefer lässt sich so gut bearbeiten. Dabei sollte darauf geachtet werden, ein möglichst astfreies Stück zu nutzen. Das kurzfaserige Holz löst sich gut ab und es lässt sich eine glatte Oberfläche herstellen. Der aromatische Duft des frischen Kiefernholzes beflügelt die Arbeit und ist auch den Bienen bei der späteren Nutzung sehr angenehm.

Beitel zum Aushöhlen der Klotzbeute.

Der Stamm sollte mindestens einen Meter hoch sein und einen Durchmesser von 50 cm nicht unterschreiten. Die Brutraumöffnung ist 80 cm lang und die Nisthöhle durchschnittlich 35 cm tief, woraus sich ein Volumen von rund 75 Litern ergibt. Die verbliebene Restwandstärke von 15 cm isoliert die Behausung optimal und schafft durch die Fähigkeit, Wasser aufzunehmen und abzugeben, ein optimales Raumklima für die Bienen. In dieser grossräumigen Behausung können die Honigsammler auf natürliche Weise bauen, ohne durch Rähmchen oder einen zu kleinen Brutraum beschränkt zu sein. Sowohl der Naturwabenbau als auch der grosse Hohlraum fördern die Vitalität der Bienen.

Flugloch mit Fluglochkeil.

Der Zeidler machte sich die besondere Form der Klotzbeute zu Nutze. Dadurch, dass die Bienen im oberen Drittel der Beute Honig einlagern und sich in der Mitte das Brutnest befindet, können die Vorräte im unteren Drittel der Beute entnommen werden, ohne dass die Bienen im Winter hungern müssten. Seitlich von der Brutraumöffnung wird das Flugloch in den Baum geschlagen, in welchem die Bienen ein- und ausfliegen. Damit die Beute nicht von anderen Höhlenbrütern bewohnt wird, verschliesst man diese Öffnung mit einem Fluglochkeil, welcher nur genug Platz für die Bienen lässt. Der Fluglochkeil ist konisch nach innen zulaufend und reicht bis in das Zentrum der Beute hinein. Die Brutraumöffnung wird mit einem zweiteiligen Verschlussbrett verriegelt, um die Möglichkeit zu haben, auch nur im unteren Teil der Beute Arbeiten durchzuführen. Um diesen Verschluss vor dem Räubern durch Baummarder oder Spechte zu schützen, wird dieser mit einem Reisigbündel geschützt, welcher davor verschnürt wird.

Fertige Breute.

Durch die hohe Lichtdurchlässigkeit der Baumkrone der Föhre entsteht in solchen Wäldern oft eine üppige Bodenvegetation, in denen die Bienen reichlich Nektar finden und somit die Zeidlerei in kieferndominierten Regionen besonders ertragreich macht. So konnte sich der Nürnberger Reichswald zum «Bienengarten Deutschlands» entwickeln.

Bei der Zeidlerei handelt es sich um eine sehr extensive Bewirtschaftung, bei der die Tiere ihre natürlichen Triebe ausleben können und der Zeidler unter optimalen Bedingungen nur wenige Arbeitsschritte im Jahr durchführen muss. Durch diese Tätigkeit entstanden bereits in der Vergangenheit lichte, artenreiche Bestände mit einer hohen Biodiversität, welche unter der heutigen Problematik des Insektensterbens wieder zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Auch das extensive Halten von Bienenvölkern in natürlichen, grossräumigen Baumhöhlen weckt das Interesse einiger Wissenschaftler und Vereine, die in der konventionellen Bienenhaltung und der zunehmenden Varroa-Problematik keine zukunftsfähige Haltung von Bienen sehen. Wenn es zu einer Renaissance der Zeidlerei kommen sollte, wird diese auf Grundlage der Kiefer geschehen, da das Holz und dessen begünstigende Umwelteinflüsse diese Haltungsform in hohem Masse fördern. Indem wieder neuer Lebensraum für Bienen geschaffen wird, entsteht mehr Biodiversität in unseren Wäldern, von der sowohl die Bestände als auch die Biene profitieren können.

Martin Grössel ist Waldarbeiter, Forstingenieur und passionierter Waldimker in Rosenbach, Deutschland.

Legenden

Klotzbeute mit Brutraumöffnung.

Beitel zum Aushöhlen der Klotzbeute.

Flugloch mit Fluglochkeil.

Fertige Beute.(Bilder: Martin Grössel)