Wald- und Forstgeschichte

Während der letzten Eiszeit (Würm-Glazial, vor ca. 115 000 bis 10 000 Jahren) war der Alpenraum fast vollständig mit Eis bedeckt. Mit der Erwärmung des Klimas zogen sich die Gletscher zurück und machten den Weg frei für die Wiederbesiedlung durch verschiedene Gehölzarten. Pionierarten wie Weiden, Birken, Föhren und die Hasel machten den Anfang. Im Wärmeoptimum des Atlantikums (7500 bis 4500 vor unserer Zeit) konnten sich dann anspruchsvollere Arten wie Ulmen, Eichen, Linden, Ahorne und Eschen etablieren. Während dieses nacheiszeitlichen Wärmeoptimums erreichte die Eiche ihre maximale Ausbreitung und prägte den Namen dieser Periode, die Eichenmischwaldzeit. Im darauf folgenden Subboreal drängten die Schattenbaumarten Buche (Fagus sylvatica), Fichte (Picea abies) und Tanne (Abies alba) die Eiche allmählich zurück.

In die Eichenmischwaldzeit fällt auch das Neolithikum, die Jungsteinzeit, welche den Übergang zur sesshaften Lebensweise des Menschen markiert. Die frühesten Spuren einer Nutzung von Eichenholz fallen ebenfalls in diese Zeit: So wurden für den Bau einer Ufersiedlung am Wauwilermoos (LU) im Jahre 4300 v. Chr. schon Eichenstämme und -bretter verwendet. Die Beziehung zwischen Mensch und Eiche ist im Laufe der Jahrhunderte immer enger geworden. Viele Orts- und Flurnamen wie Hard, Eyfeld, Chanet, Chassagne unter anderem weisen auch heute noch auf die ehemals grosse Bedeutung der Eiche hin. Im Mittelalter wurde die Eiche für die Schweinemast sehr stark gefördert. Der damals im Mittelland verbreitete Mittelwaldbetrieb und die Nutzung der Eichenrinde für das Gerbereigewerbe hatten eine starke, künstliche Bevorzugung der Eiche zur Folge. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts verloren die Eichenwälder allerdings wieder an Bedeutung und wurden während des 19. Jahrhunderts vielerorts in Nadelholzbestände umgewandelt. Lokal wurde die Eiche aber weiterhin gefördert. Trotz Klimawandel ist es bis heute aber so, dass die Eiche aufgrund der Konkurrenzstärke der Buche vielerorts noch auf die Unterstützung des Menschen angewiesen ist.

Die Ökologie der wichtigsten einheimischen Eichenarten

Die Gattung Quercus, zu der weltweit rund 450 Eichenarten gehören, ist im Schweizer Wald durch vier heimische Eichenarten vertreten: die Stieleiche (Quercus robur L.), die Traubeneiche (Q. petraea [Mattuschka] Liebl.), die Flaumeiche (Q. pubescens Willd.) und die Zerreiche (Q. cerris L.). Hinzu kommt die aus dem Nordosten Amerikas stammende Roteiche (Q. rubra L.), welche Ende des 17. Jahrhunderts in die Schweiz eingeführt wurde. Die in der Schweiz vorkommenden Eichenarten sind mit rund 2 % am Gesamtvorrat des Schweizer Waldes beteiligt (8,1 Mio. m3). Die Traubeneiche hat einen Vorratsanteil von 55 %, die Stieleiche einen solchen von 39 %. Die beiden anderen heimischen Eichenarten, die Flaumeiche und die Zerreiche sind zwar nicht von wirtschaftlicher, dagegen von ökologischer Bedeutung.

Stieleiche (Quercus robur L.)

Die Stieleiche ist ein grosser, bis zu 40 m hoher, unregelmässig verzweigter Baum; der Stamm löst sich oft frühzeitig in starke Äste auf. In der Jugend ist die Stieleiche raschwüchsiger als die Traubeneiche und erreicht die Kulmination des Höhenzuwachses früher als andere forstliche Hauptbaumarten. Das mögliche Höchstalter wird auf etwa 1000 Jahre geschätzt.

Die Stieleiche ist eine Baumart mit grosser Klimaamplitude und besiedelt neben ozeanisch geprägten Gebieten auch die deutlich kontinentaleren eurasiatischen Klimaräume. Sie dringt weiter nach Osten, Norden und Süden vor als die Traubeneiche. Die Hauptverbreitung in der Schweiz liegt in der kollinen und submontanen Stufe. Die Stieleiche besiedelt als Einzelbaum Standorte bis 1400 m ü. M. Im Qualitätswaldbau wird sie bis 600 m ü. M. angebaut. Limitierende Faktoren für die waldbauliche Arbeit sind ihre Empfindlichkeit gegenüber Spät- und Frühfrost sowie der Schneedruck.

Die Traubeneiche (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)

Die Traubeneiche ist ein grosser, bis zu 40 m hoher, unregelmässig verzweigter Baum; ihr Stamm ist (im Unterschied zur Stieleiche) häufig bis zum Wipfel durchgehend («wipfelschäftig»). In der Jugend ist sie raschwüchsig (aber weniger als die Stieleiche) und erreicht die Kulmination des Höhenzuwachses früher als andere forstliche Hauptbaumarten. Das mögliche Höchstalter wird auf etwa 1000 Jahre geschätzt.

Die Traubeneiche ist eine Baumart, die vor allem in den ozeanisch geprägten Klimagebieten des subatlantisch-submediterranen Raums gedeiht. Der Verbreitungsschwerpunkt der Traubeneiche in der Schweiz liegt in der kollinen und submontanen Stufe. Sie steigt bis 1400 m ü. M. und kann bis ca. 700 m ü. M. im Qualitätswaldbau verwendet werden. Limitierende Faktoren sind der Wärmebedarf und die Empfindlichkeit gegenüber Spätfrost und Schneedruck. Die Traubeneiche ist eine ausgesprochene Lichtbaumart. Der Jungwuchs erträgt den Schatten etwas länger als die Stieleiche. Sie ist wärmebedürftig und empfindlich gegenüber Winterkälte (gefährdeter als Stieleiche).

Flaumeiche (Quercus pubescens Willd.)

Die Flaumeiche ist ein mittelgrosser, bis zu 20 m (max. 30 m) hoher, unregelmässig verzweigter und oft krummwüchsiger Baum. Ihre Wuchsleistung ist geringer als diejenige der Stiel- und Traubeneiche. Die Flaumeiche ist eine Baumart, die vor allem im submediterranen Raum gedeiht. In der Schweiz liegt ihre Hauptverbreitung in der kollinen und submontanen Stufe. Im Wallis erreicht sie als Einzelbaum 1600 m ü. M.; bestandesbildend kommt sie bis zu 1300 m ü. M. vor. Sie ist nur bedingt nutzholztauglich, wurde aber früher als Brennholz genutzt und kann im Schutzwald eine wichtige Rolle spielen. Als limitierende Faktoren gelten der Wärmebedarf und die Spätfrostempfindlichkeit. Sie kommt auch auf extrem trockenen Felsköpfen vor und ist genügsam in Bezug auf die Nährstoffversorgung. Diese ausserordentliche Genügsamkeit und Überlebenskraft der Flaumeiche kann auf der Waldbrandfläche (2003) in Leuk (VS) beobachtet werden. Aus den verkohlten Stöcken der Flaumeichen sind – auch Jahre nach dem Waldbrand – neue Triebe hervorgegangen.

Artbestimmung

Der erfolgreiche Umgang mit der Eiche erfordert gute Artenkenntnisse und damit auch die Fähigkeit, die verschiedenen Eichenarten voneinander zu unterscheiden. Die sichere Artbestimmung ist wesentlich, um die standortgerechte Bewirtschaftung dieser Baumarten zu gewährleisten (siehe Tabelle 1). Nur so kann sichergestellt werden, dass die «richtige Eichenart auf den richtigen Standort» zu stehen kommt.

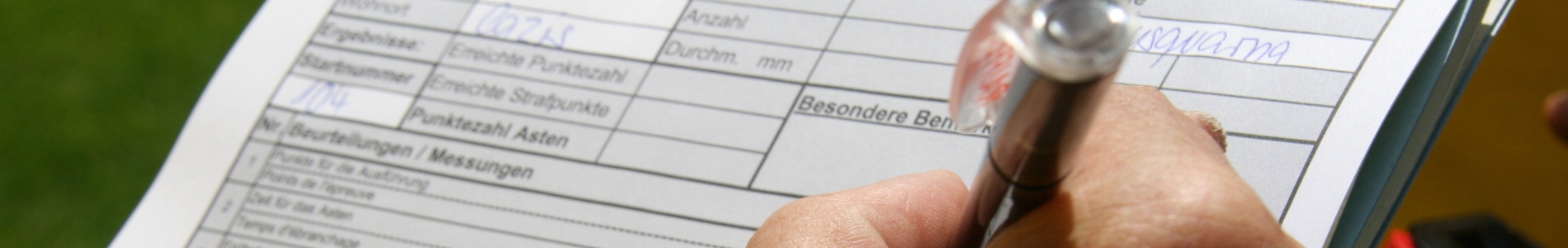

Stiel-, Trauben- und Flaumeichen sind zum Teil schwer auseinanderzuhalten; dies umso mehr als diese Eichen sich kreuzen können (hybridisieren, durchmischen). Ein Bestimmungsschlüssel, der von Denis Horisberger entwickelt wurde, erlaubt die Artbestimmung anhand von vier Merkmalen der Blattmorphologie:

1. Verhältnis zwischen Blattspreite und Stiellänge (Abbildung 4).

2. Anzahl Buchtennerven in den drei ersten Blattbuchtenpaaren von der Blattbasis aus gezählt (Abbildung 5).

3. Behaarung des Blattstiels

4. Behaarung des Mittelnervs und der Verzweigung zu den Seitennerven (auf der Blattunterseite)

Mit dem Schlüssel können diese Merkmale beurteilt und die drei einheimischen Eichenarten – die Stiel- (SEi), Trauben- (TEi) und Flaumeiche (FEi) – bestimmt werden.

Aufgrund der grossen natürlichen Formenvielfalt, der Möglichkeit der Durchmischung (siehe unten, «Hybridisierung») und der Wirkung von Umwelteinflüssen kann es vorkommen, dass die Unterscheidungsmerkmale eines Blatts nicht zu den klar definierten Arten führen. In diesem Falle wird die Bezeichnung «Unbestimmt» (UNB) verwendet. Der Bestimmungsschlüssel beschreibt ein morphologisches Kontinuum zwischen der Trauben- und Flaumeiche. Dies begründet die Beschreibung einer intermediären Form dieser beiden Arten, welche als TEixFEi bezeichnet wird.

Hybridisierung zwischen Eichenarten

Zahlreiche Kreuzungsexperimente und genetische Untersuchungen zeigen, dass Stiel-, Trauben- und Flaumeiche Gene austauschen können. In der Natur sind dieser sogenannten Hybridisierung allerdings Grenzen gesetzt, da die Eichenarten zum Beispiel zu unterschiedlichen Zeitpunkten blühen oder ihr Pollen unverträglich ist. Neben diesen physiologischen und phänologischen Reproduktionsbarrieren wirkt auch die natürliche Selektion durch Umweltfaktoren des Standorts den Hybriden entgegen. Die Hybridisierung ist einerseits so selten, dass die Artgrenzen erhalten bleiben und anderseits doch so häufig, dass die Arten über Kreuzung und Rückkreuzung Gene austauschen können. Die Übertragung arttypischer Merkmale auf eine andere Art wird bei drastischen Umweltveränderungen (Klimawandel) als Stärke des «Gesamtsystems» verstanden. Eine Untersuchung morphologischer und genetischer Merkmale von zahlreichen Eichenbeständen der Schweiz zeigt, dass es neben vielen reinen auch gemischte und durchmischte Bestände gibt. Die Analysen zeigen die grosse Nähe von Trauben- und Flaumeiche, während sich die Stieleiche deutlicher abgrenzt. In der Schweiz führt die enge Verzahnung von Flaum- und Traubeneiche zu hybriden Übergangsformen. Diese bilden südlich (Tessin, Wallis) und nördlich der Alpen (südliche Juraketten, Aargauer Jura, St. Galler und Churer Rheintal) ausgedehnte Schwärme. Neuste Untersuchungen mit modernsten genetischen Methoden bestätigen die relativ häufige Durchmischung von Flaum- und Traubeneiche (im Vergleich zur Durchmischung mit der Stieleiche).

Patrick Bonfils ist freierwerbender Forstingenieur, naturavali.com. Denis Horisberger ist ehemaliger Kreisförster aus dem Kanton Waadt und Mitglied des Vereins proQuercus. Raffael Ayé amtet als Geschäftsführer von Birdlife Schweiz und hat Einsitz im Vorstand von proQuercus. Pascal Junod ist Co-Leiter der Fachstelle Waldbau FWB, Kreisförster NE und Vorstandsmitglied von proQuercus. Erich Tiefenbacher, Kreisförster TG, ist auch im Vorstand von proQuercus. Auch Vivien Pleines, Kreisförster VD, ist Teil des Vorstands von proQuercus. Stefan Studhalter, Kreisförster ZH, präsidiert den Verein proQuercus. Christian Rellstab arbeitet an der WSL in der Abteilung Ökologische Genetik.

Literaturverzeichnis auf www.buendnerwald.ch

Dr. Carmelia Maissen ist

Gemeindepräsidentin von Ilanz/Glion