Porlinge an Lärchen, Edelsteine und Sorgenkinder im Bündner Wald

Nach Angaben von Swissfungi sind 156 Porlingsarten aus dem Kantonsgebiet von Graubünden nach-gewiesen. Die Rote Liste der gefährdeten Grosspilze stuft davon 16 Arten als gefährdet, 11 Arten als

verletzlich ein. Der Lärchen-Baumschwamm ist zudem eine national geschützte Art gemäss NHV-Anhang. Während der Lärchen-Baumschwamm als Heilpilz eine wichtige Rolle spielte, ist der Berg-Schwefelporling wohl eher ein Schädling, über weitere typische

Lärchenporlinge ist noch wenig bekannt.

Autor: Beatrice Senn-Irlet

Porlinge sind holzbewohnende Pilze mit meist ansehnlichen Fruchtkörpern und einer Porenschicht auf der Unterseite, worin sich die sporenproduzierende Schicht, das Hymenium, befindet. Die meisten Porlinge sind von harter holzartiger oder zumindest korkartiger Konsistenz. Sehr viele Arten sind mehrjährig. Mit wenigen Ausnahmen leben Porlinge von nicht-lebendem Kernholz und können somit die lebenden Gewebe nicht angreifen und dadurch keinen direkten Schaden verursachen. Die meisten Fruchtkörper sind an liegendem Stamm- und Astholz zu finden.

Nur wenige Arten wie der Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum), der Rotrandige Baumschwamm (Fomitopsis pinicola) und der Feuerschwamm (Phellinus igniarius) an Laubbäumen vermögen die lebenden Teile eines Baums zu besiedeln und zu schädigen, manchmal bis zum Absterben.

Porlinge verursachen arttypisch Braun- oder Weissfäule. Von den Porlingen mit grossen Fruchtkörpern ist bekannt, dass ein einzelnes Individuum den ganzen Stamm besiedeln kann und daran mehrere Einzelfruchtkörper produzieren kann. Meist lebt das Mycel über viele Jahre im Kernholz, ohne dass Fruchtkörper gebildet werden.

Porlinge spielen im Ökosystem eine wichtige Rolle als Saprophyten, als Abbauer von Totholz. Insbesondere Braunfäulereste am Boden sind sehr stabil und überdauern Jahrhunderte. Sie erhöhen die Wasserspeicherkapazität und ermöglichen damit das Wachstum von Jungpflanzen und von Ektomykorrhizapilzen. Die Fruchtkörper sind Nahrung und Brutstätte für eine Vielzahl von Insekten und erweitern damit das Nahrungsangebot in der Nahrungskette.

Porlinge sind in allen Waldstandorten zu erwarten, allerdings nicht in allen Waldstrukturen. Es sind in der Regel alte, oft irgendwie bereits geschädigte Bäume, an welchen die Fruchtkörper der weniger häufigen Arten erscheinen. Naturwaldreservate sind wichtig, aber auch ausserhalb gibt es kleinstandörtliche Strukturen, die für solche Porlinge vorteilhaft sind: Blitzeinschläge, Windwurf, Steinschlag, Schneebruch, Eisbruch, Hagel führen an Bäumen zu Verletzungen, an welchen sich diese Pilze ansiedeln und ins Kernholz vordringen können.

Lärchen-Baumschwamm, Lärchenschwamm, Apothekerschwamm (Laricifomes officinalis)

Der Lärchenporling war über Jahrhunderte der wohl bekannteste Heilpilz der Alpen. Er gehört zu den 1000 Arzneimitteln, die der griechische Arzt Dioskorid bereits im ersten Jahrhundert vor Christus beschreibt. Er soll bei Lungenkrankheiten einschliesslich Tuberkulose und Asthma helfen. Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde dieser Porling auch in der Schweiz gesammelt. Er wächst ausschliesslich an Lärchen.

Die Fruchtkörper sind konsolen- bis hufförmig, alt auch lang zylindrisch, 10 bis 15 cm breit, 10 bis 20 cm lang, 5 bis 15 cm vom Substrat abstehend; die Oberseite bei jungen Fruchtkörpern ist creme-weiss und ohne Kruste, alt grau bis grau-schwarz, stark rissig, angedeutet wellig gezont, der Rand stumpf, wulstig, creme-weisslich bis bräunlich, Unterseite mit creme-farbiger bis gelblich-orange-brauner Porenschicht. Die Poren sind rundlich-eckig, 2 bis 4 pro mm, mit einer Röhrenlänge von 5 bis 10 mm. Das Fleisch ist brüchig, weich, kreidig, weiss. Der Geruch ist mehlartig und der Geschmack stark bitter.

Der Lärchenporling kann sehr alt werden. Aus Nordamerika sind Fruchtkörper bekannt, die mindestens 50-jährig sind und bis 7 Kilogramm schwer wiegen.

Der Lärchenschwamm erzeugt Braunfäule. Seine Fruchtkörper erscheinen vor allem an abgestorbenen Teilen von stehenden Lärchenstämmen, in Stammwunden, oft in einigen Metern Höhe gelegentlich auch an toten, liegenden Stämmen und Stümpfen. Astbrüche und Blitzschläge mögen Ursachen der Wunden sein und ermöglichen die Besiedlung durch den Pilz. Mit dem Lärchenschwamm infizierte Bäume können noch Jahrzehnte leben. Alle bekannten Fundorte in der Schweiz liegen im Bereich des subalpinen Arven-Lärchenwaldes, meist in der Nähe der Waldgrenze. Ausserhalb des natürlichen Lärchenareals ist er kaum zu finden.

In Graubünden ist der Lärchenporling insbesondere im Engadin zu finden. Standorte im Fextal oder in der Nähe der Bahnstation Punt Muragl/Staz wurden von ausländischen Touristen gemeldet.

Der Lärchenporling geniesst in der Schweiz den Status einer geschützten Art gemäss NHV-Anhang.

In der Roten Liste der gefährdeten Grosspilze der Schweiz ist die Art als «verletzlich» klassiert, aufgrund des engen Verbreitungsgebiets und der insgesamt kleinen Population. Wegen des sehr langsamen Wachstums und der sehr langsamen Ausbreitung ist die Population durch Sammeln und Zerstören der Fruchtkörper sowie durch Fällen der Wirtsbäume (neben forstwirtschaftlichen Eingriffen, Rodungen für Infrastrukturbauten) gefährdet. Aufgrund der weltweiten Seltenheit steht die Art gar auf der Roten Liste der weltweit gefährdeten Arten (IUCN 2019) in der Kategorie «gefährdet». Die Schweiz hat somit eine Verantwortung für die Erhaltung einer dauerhaften Population.

Berg-Schwefelporling (Laetiporus montanus)

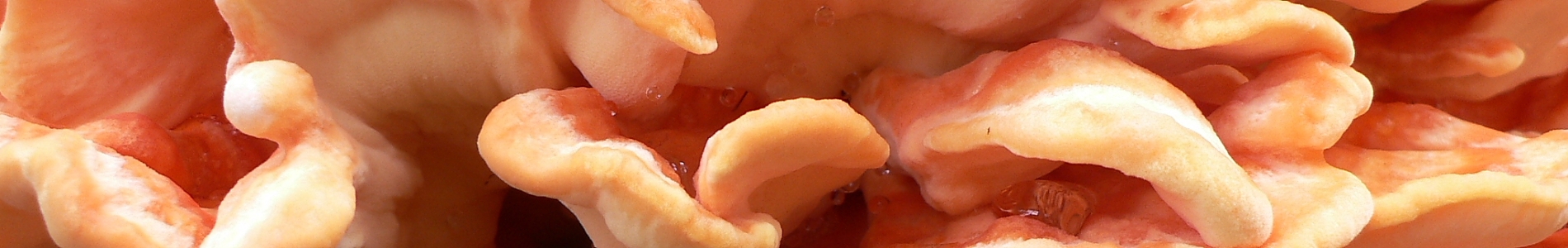

Die Fruchtkörper sind einjährig, muschelförmig, sitzend oder kurz gestielt, bis 30 cm breit, 3 bis 20 cm vom Substrat abstehend und die einzelnen Lappen 1 bis 3 cm dick. Die Oberseite ist leuchtend orange, im Alter ausbleichend zu blass braun. Die Unterseite mit eckigen Poren, 1 bis 4 pro mm, leuchtend schwefelgelb, im Alter hellbraun. Frische Fruchtkörper sind saftig und weich, ältere trocken spröde und kreideartig. Geschmack jung mild, dann mit zunehmendem Alter bitter.

Der Schwefelporling mit den grossen, gelben oder orangegelben, weichfleischigen Fruchtkörpern ist eine leicht und sicher erkennbare Art, die in der Schweiz insbesondere aus Obstgärten und von Weiden entlang von Gewässern bekannt ist. Der Schwefelporling an Laubbäumen (Laetiporus sulphureus) kann beträchtlichen ökonomischen Schaden erzeugen, da er die befallenen Bäume innert wenigen Jahren zum Absterben bringt, indem er eine aggressive Braunfäule erzeugt.

Im Gebirgswald, in Höhen über 1000 Metern, tritt ein Schwefelporling ebenfalls gelegentlich auf, dies überwiegend an Lärchen, selten an Arve oder Fichte.

Schon seit einiger Zeit wurde vermutet, dass die Schwefelporlinge an Nadelbäumen der zentraleuropäischen Gebirgswälder eine eigene Art sein könnten, da sich in den Sporengrössen kleine Unterschiede zeigen. In Kulturversuchen zeigten sich die Mycelien von Laubholzisolaten inkompatibel mit solchen von Nadelholzisolaten. Molekulargenetische Untersuchungen haben dies nun bestätigt. Somit kennen wir nun zwei Schwefelporlinge in der Schweiz: der Gemeine Schwefelporling (Laetiporus sulphureus) mit den leuchtendgelben, zitronengelben Fruchtkörpern an Laubbäumen, öfters in Obstgärten anzutreffen, zudem ein Kardinalschädling in städtischen Gebieten und imstande, das dauerhafte Holz von Eibe und Kastanie abzubauen. Und als selbständige Art der Berg-Schwefelporling an Nadelholz, insbesondere Lärchen. Während das Wirken des Gemeinen Schwefelporlings gut untersucht ist, lassen sich keine Untersuchungen zur spezifischen Lebensweise des Berg-Schwefelkopfes finden. Eigene Beobachtungen zum Verhalten des Berg-Schwefelporlings sind somit willkommen.

Lärchen-Lackporling (Ganoderma valesiacum)

Die Fruchtkörper sind einjährig, in Stiel und Hut gegliedert, der Hut ist halbkreis- bis fächerförmig, bis 15 cm im Durchmesser, mit einer glänzenden, rotbraunen oder orangebraunen Hutoberfläche, welche zum Rand hin gefurcht-runzelig ist, in der intensiven Wachstumsphase mit einem weissen randlichen Wulst, die Porenschicht auf der Unterseite ist weiss und weist 3 bis 6 Poren pro mm auf. Der Stiel ist seitlich und stets nur sehr kurz oder gar fehlend, ebenfalls mit einer glatten und glänzenden, rotbraunen Kruste.

Die Harzschicht kann mit Feuerzeugflamme zum Schmelzen gebracht werden. Im Schnitt ist der Kontext weiss bis blass ocker, korkig, die Röhrenschicht blass braun. Trocken sind die Fruchtkörper auffallend leicht.

Im Gebirgsnadelwald der subalpinen Stufe tritt der Lärchen-Lackporling nur zerstreut auf, aus Graubünden liegen nur wenige Beobachtungen vor. Die Fruchtkörper erscheinen vor allem an Stümpfen und erzeugen Weissfäule. Einzelfunde von der Stammbasis lebender Bäume sind in der Literatur zu finden. Über die Abbaukapazitäten ist noch nichts bekannt, ebenso wenig, ob diese Art auch in lebendes Holz übergehen kann. Und falls Letzteres wirklich möglich sein sollte, so bleibt die Art als Holzschädling ganz sicher unbedeutend.

Der Lärchen-Lackporling – auch Walliser Lackporling genannt – wurde 1894 vom französischen Apotheker und Mykologen Emil Boudier aufgrund eines Fundes auf der Riffelalp ob Zermatt an einem Lärchenstumpf beschrieben, zusammen mit Eduard Fischer, dem damaligen Botanik- und Mykologieprofessor der Universität Bern.

Die Art gehört zu einem Formenkreis von Lackporlingen – Reishi genannt –, die in Asien als traditionelle Medizin weite Verwendung finden. Reishi gilt insbesondere in der traditionellen chinesischen Medizin als «Pilz des ewigen Lebens». Asiatische Lackporlinge werden gezüchtet und zahlreiche biologisch wirksame Inhaltsstoffe wurden bereits gefunden. Eine Studie zu Inhaltsstoffen an Fruchtkörpern diverser Lackporlinge aus dem Karpaten-Becken ergab, dass unter den europäischen Lackporlingen ausgerechnet der Lärchen-Lackporling die stärksten antibakteriellen Eigenschaften zeigt. Ein Geheimtipp also bei der Suche nach Naturheilmitteln?

Knochenharter Porling (Osteina obducta, Oligoporus obductus)

Die Fruchtkörper sind einjährig, in Stiel und Hut gegliedert, mehrere miteinander verwachsen oder dachziegelig übereinander wachsend, seitlich kurz gestielt, seltener sitzend, Hut halbkreisförmig bis fächerig, bis 12 × 13 × 2 cm, mit scharfem Rand, Oberseite weiss bis graubraun, ungezont, glatt, Unterseite weiss, mit eckigen Poren, 3 bis 5 pro mm, Röhrenlänge bis 3 mm, frisch zäh, trocken knochenhart und mit dem Alter brüchig. Der Geschmack ist mild.

Der Knochenharte Porling ist in der Schweiz fast ausschliesslich an Lärchen beobachtet worden, und dies insbesondere an Stümpfen. Er ist ein Braunfäuleerreger. Seine Vorkommen erstrecken sich mit wenigen Ausnahmen auf die Gebirgskantone Wallis, Tessin und Graubünden. Die Art ist aus dem Alpenraum, Nordamerika, Russland und Japan bekannt und überall eher selten. Das Vorkommen der auffälligen, relativ grossen Fruchtkörper an Stümpfen deutet darauf hin, dass der Pilz bereits den stehenden Stamm besiedelt hat und sich wohl wie andere Porlinge im Kernholz eingenistet hat. Über die Strategie der Holzzersetzung, über das Holzzersetzungsmuster, die Art der Kolonisation (Sporen oder Wurzelkontakte) und die Lebensdauer ist nichts bekannt. In «Genbank», eine der grössten DNA-Sequenzierdatenbanken, betrieben vom US-amerikanischen National Center for Biotechnology Information, finden sich keine Daten aus Europa, weder von Fruchtkörpern, noch von Umweltbeobachtungen wie Sporenfallen und Wasserproben, sogenannter e-DNA.

Literatur

Boudier, E.; Fischer, E. 1894. Rapport sur les espèces des Champignons trouvées pendant l’assemblée à Genève etc. Bulletin de la Société Botanique de France. 41: CCXXXVII–CCXLIX.

Papp, V; Geösel, A; Ero´´s-Honti, Z. 2012. Native Ganoderma species from the Carpathian basin with the perspective of cultivation review. Acta alimentaria 41 (Suppl. 1), 160 – 170.

Rogers, S.O., Holdenrieder, O., Sieber T.N. 1999. Intraspecific comparisons of Laetiporus sulphureus isolates from broadleaf and coniferous trees in Europe. Mycol. Res. 103 (10): 1245 – 1251.

Schwarze, F.W.M-R., Engels, J., Mattheck C. 1999. Holzzersetzende Pilze an Bäumen. Rombach Verlag.

Tomšovský, M., Jankovský, L. 2008. Validation and typification of Laetiporus montanus. Mycotaxon 106, 289 – 295.