Abb. 1:God las Margiaschlas: Wildschutzzäune sichern die Verjüngung in Schutzlücken oberhalb der Rhätischen Bahn und der Kantonsstrasse Filisur-Bergün. (Bilder: Ben Turner, Forst Albula)

Im Forstrevier Albula stehen zurzeit 210 Wildschutzzäune (Gesamtlänge 20 884 m Horizontaldistanz). Die Zäune wurden zwischen 1994 und 2023 erstellt und schützen eine Fläche von 16,2 ha vor Wildeinfluss. Einzelbaumschutzmassnahmen und Zäune in Wald-Weiden sind darin nicht enthalten. Diese 16,2 ha entsprechen 0,2% der produktiven Waldfläche des Forstreviers, also einem Bruchteil der Fläche, auf welcher aktuell (klimafitte) Verjüngung aufwachsen sollte. Der längste Wildschutzzaun misst 664 m, der kürzeste 14 m, wobei die durchschnittliche Zaunlänge bei 100 m liegt.

In den letzten Jahren wurden insgesamt 36 ausgediente Zäune mit einer Länge von 4491 m abgebrochen und fachgerecht entsorgt.

Abb. 2: Cuolm da Latsch: Montage der Knotengitter für den Wildschutzzaun.

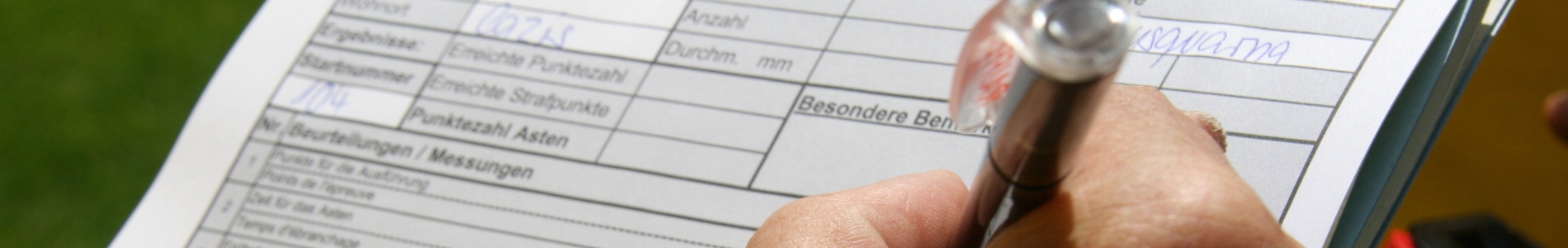

Kosten

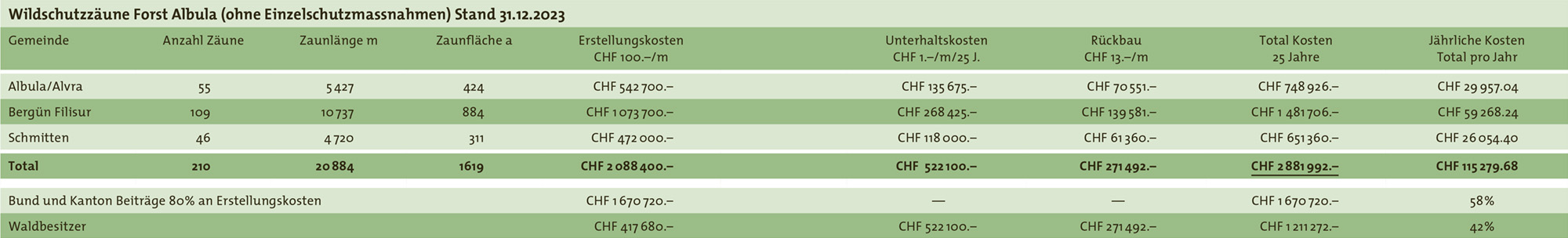

Eine Hochrechnung (siehe Tabelle auf den Folgeseiten 48/49) für das Revier zeigt auf, dass für die aktuell bestehenden Wildschutzzäune Gesamtkosten von rund CHF 2,9 Mio. anfallen, respektive CHF 178 000.– pro Hektar behandelte Fläche. Im Schnitt jährlich rund CHF 115 000.–. Abzüglich Beiträge von Bund und Kanton müssen die Waldbesitzer immer noch rund CHF 1,2 Mio. an Restkosten selbst finanzieren, im Schnitt jährlich rund CHF 50 000.–.

Die Kosten für Wildschutzzäune setzen sich aus Erstellungskosten, Unterhalts- und Rückbaukosten zusammen, welche auf eine Lebensdauer von 25 Jahren hochgerechnet wurden.

Regelmässige Kontrollen im Frühjahr, Herbst und nach Schadenereignissen (Windwurf und Schneedruck) und die sofortige Behebung von Schadstellen sind unabdingbar für den Verjüngungserfolg.

Zaunbau

Heutzutage werden die Wildschutzzäune mit einer Mindesthöhe von 2,2 m und einer Lebensdauer von mindestens 25 Jahren erstellt.

Material

Kastanienpfosten gespitzt, 330 cm lang, Durchmesser 10/12 cm

Kastanienstreben 400 cm lang, Durchmesser 10/12 cm

Knotengitter Ursus AS Medium 180 cm

Litzendraht gewellt verzinkt 3,3 mm

Evtl. Litzendraht verzinkt 2,2 mm und Betonstahl 18 mm mit Schrägschnitt für Abspannungen Ecken, wenn nötig.

Agraffen/Nägel/Zaunringklammern

Die Materialkosten betragen rund CHF 23.–/m exkl. MwSt.

Ablauf Erstellung Wildschutzzäune

1. Zaunverlauf wird im Gelände abgesteckt. Die Fläche vorbereitet (Schlagräumung, Mäharbeiten). Das Material bereitgestellt und zur Baustelle transportiert (Heli oder terrestrisch).

2. Rammen der Zaunpfosten. Der Abstand der Pfosten beträgt je nach Gelände zwischen 2,3 und 2,5 m. Die Rammarbeit erfolgt von Hand mit der Handramme oder sofern irgendwie möglich mittels Schreitbagger. Das maschinelle Rammen der Pfosten erleichtert die körperlich sehr anstrengende Arbeit und ist auch wirtschaftlicher. Pro Zaun wird mindestens ein Überstieg erstellt.

3. Montage der Streben an den Ecken.

4. Montage Knotengitter. Das Kontengitter wird mit einem kleinen Seilzug gespannt.

5. Befestigung Litzendraht und Zaunringklammern oberhalb des Knotengitters.

6. Anbringung Sprungdraht.

7. Erstellung der Überstiege. Eventuell Ecken mit Litzendraht zurückbinden.

8. Pflanzungen ausführen.

9. Aufnahme fertiger Zaun mit GPS. Montage Nummer-Plättchen. Nachführung im GIS.

Ideale Zaungrösse

Eine pauschale Aussage über die ideale Zaungrösse kann nicht gemacht werden. Kleinere sowie grössere Zäune (ab ca. 300 m) haben ihre Vor- und Nachteile. Grosse Zäune haben den Vorteil, dass pro Laufmeter Zaun eine grössere Verjüngungsfläche geschützt wird. Jedoch werden auch Baumgruppen eingezäunt, welche keinen Schutz benötigen. Die Kontrolle und das Auffinden von Schadstellen und allfälligem Wild im Zaun wird schwieriger. Ebenfalls kann der Schaden von eingedrungenem Wild bei einem unbemerkten Zaundefekt grösser sein, als wenn von einigen kleineren Zäunen nur einer betroffen ist. Bei kleineren Zäunen kann meistens auf einen Blick kontrolliert werden, ob Schäden vorliegen oder Wild im Zaun ist. Bei grossen Zäunen ist eine Kontrolle im Spätwinter, so lange noch Schnee liegt, ideal, dann weisen allfällige Trittspuren von Schalenwild auf ein Schlupfloch hin.

Viele verjüngungsbedürftige Gebiete im Forstrevier wurden über die Jahre sukzessive mit Zäunen geschützt, daher sind meistens kleinere bis mittlere Zäune vorhanden.

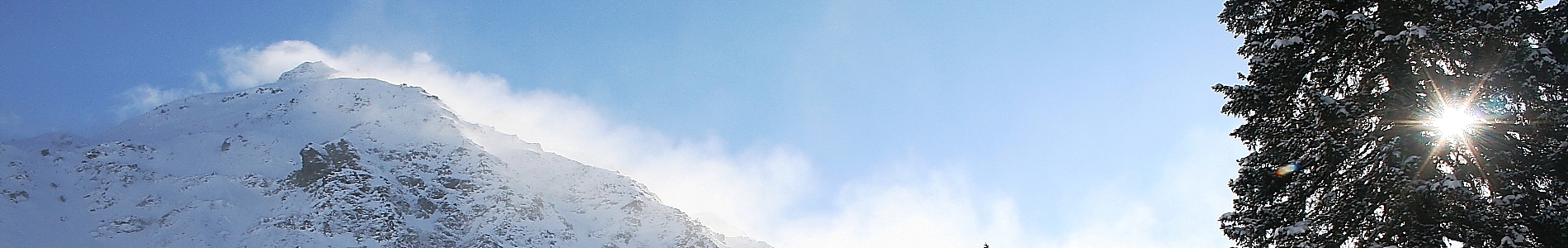

«Ein Tropfen auf den heissen Stein»

Die Ausgangslage betreffend Waldverjüngung ist vielerorts leider verheerend. Einen guten Einblick bietet die interaktive Karte Wald-Wild des AWN, welche den Wildeinfluss auf die Waldverjüngung darstellt. In sehr wichtigen Schutzwäldern mit direkter Schutzfunktion – insbesondere auf der orographisch rechten Talseite des Albulatals – bereitet die ausbleibende Waldverjüngung zunehmend Sorgen. Ohne Schutz kommt nicht einmal die Verbiss-unempfindliche Fichte auf. Zusätzlich sollten dringend auch verschiedene Klima-Baumarten aufwachsen, zumindest als zukünftige Samenbäume. Weiter ist anzunehmen, dass durch den Klimawandel das Risiko für Schäden durch Naturereignisse (RhB, Kantonsstrasse, teilweise Siedlungsraum) exponentiell zunehmen wird. Die Kosten für Verjüngungsschutz sind sehr hoch. Der Einsatz von Wildschutzzäunen dient zumindest der aktiven Schliessung von Schutzlücken, welche alternativ die Erstellung von noch kostspieligeren Schutzbauten zur Folge hätten.

– Für den lokalen Forstdienst stellen sich in diesem Zusammenhang konkrete Fragen:

– Wie können effizient und nachhaltig bestehende Schutzlücken in den Schutzwäldern geschlossen werden?

– Wie soll der andauernden Baumartenentmischung entgegengewirkt werden?

– Wie ist eine flächendeckende Einbringung von zukünftigen Klimabaumarten möglich, obwohl dies aktuell ohne Wildschutzmassnahmen chancenlos ist?

– Können wir mit passiven Wildschutzmassnahmen zuwarten oder verlagern wir das Problem damit auf die nächsten Förstergenerationen?

– Warum muss der Waldbesitzer in diesem Zusammenhang Kosten tragen? Er kann praktisch keinen Einfluss auf das Problem respektive auf das Wildmanagement nehmen.

– Ist nicht die einzige, wirklich Erfolg versprechende und nachhaltige Lösung, dass der Wildeinfluss auf ein waldverträgliches Mass reduziert wird?

Abb. 3: Temporärer Schneerechen: Unterhalb eingezäunt mit Verjüngung, welche bald die Schutzfunktion übernimmt; oberhalb ohne Zaun = Totalausfall der Verjüngung,

Ben Turner ist Revierförster beim Forst Albula.