Bei der Einfahrt ins Madris fallen die frei stehenden Baummonumente – grossmehrheitlich Lärchen – im ostexponierten Cröterwald auf, welche wie Relikte aus längst vergangenen Zeiten wirken. Wie alt sind diese Methusaleme? Und wie vergleichbar sind sie zu anderen Lärchen und Arven im Avers? Jahrringuntersuchungen konnten bei der Einordnung helfen.

Dr. Georg von Arx, Daniel Nievergelt, Dr. Andreas Rigling, Annatina Hassler

Auf der Jagd nach den ältesten Bäumen – Jahrringanalysen als Schlüssel

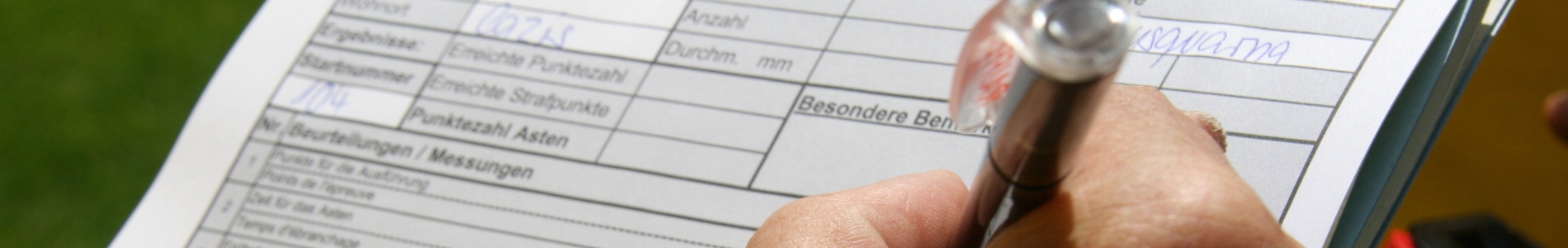

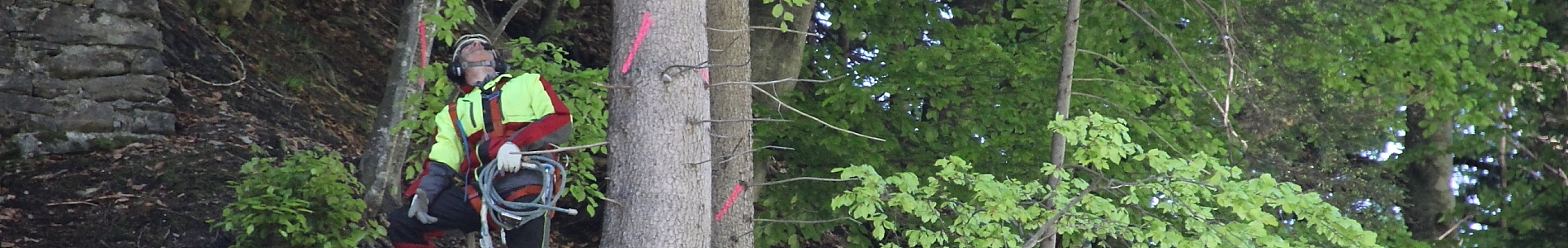

Jahrhundertealte Bäume veranlassen zum Staunen und erwecken Ehrfurcht ob ihrer Standhaftigkeit. Darüber hinaus lassen sich vom Vorhandensein uralter Bäume Aussagen über die Waldnutzungsgeschichte und über Auftreten und Auswirkung früherer Extremereignisse auf die Walddynamik sowie die Produktivität oder Standortsgüte ableiten. Denn innerhalb der gleichen Baumart gehen harsche Bedingungen generell einher mit geringeren Wachstumsraten und höherem Baumalter (Piovesan and Biondi 2021). Dabei besteht – entgegen landläufiger Meinung – oft kein enger Zusammenhang zwischen dem Alter und der Grösse eines ausgewachsenen Baumes. Alte Bäume zeichnen sich jedoch meist durch mächtige, knorrige Äste, Astkerzen und freigelegte Wurzeln aus (Abb. 1). Aber wie alt ist alt? Dazu können Jahrringanalysen behilflich sein. Im Avers wurden dazu im Capetta-, Cröter- und Hohenhauswald die optisch ältesten Lärchen und Arven gesucht. Von diesen Bäumen wurden mit einem Zuwachsbohrer auf Brusthöhe radiale Stammbohrkerne von der Rinde bis zum Mark entnommen (Abb. 1). Im Labor wurden danach die Jahrringe vermessen und Kalenderjahren zugeordnet (siehe Beitrag Walddynamik von Carella et al., dieses Heft). Durch dieses Verfahren, der sogenannten Kreuzdatierung, können auch fehlende Jahrringe in einzelnen Proben, verursacht etwa durch partielle oder fehlende Jahrringbildung in Extremjahren, entdeckt werden. Der innerste so datierte Jahrring entspricht jedoch noch nicht dem Keimjahr, da die Bäume nahe der Waldgrenze in der Regel einige Jahrzehnte brauchten, bis sie auf Brusthöhe herangewachsen sind. Die fehlenden Jahre seit der Keimung könnten durch einen Vergleich der Anzahl Jahrringe an der Stammbasis und auf Brusthöhe bei Stammscheiben junger Bäume vom gleichen Standort weiter eingegrenzt werden, unter der Annahme, dass die alten Bäume in ihren Jugendjahren vergleichbares Wachstum aufwiesen wie die heutigen Jungbäume. Die folgenden Altersangaben unterschätzen somit das tatsächliche Baumalter, welches noch einige Jahre bis Jahrzehnte älter sein dürfte.

Wie alt sind die ältesten Bäume im Avers?

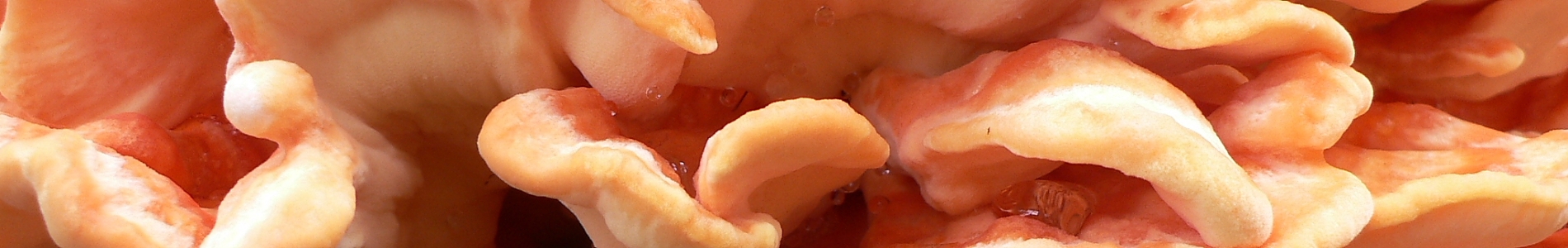

Basierend allein auf den datierten Jahrringen auf Brusthöhe war der älteste Baum – eine Lärche – 2021 mindestens 661 Jahre alt (Abb. 2). Überraschenderweise stand dieser Methusalem-Baum nicht im Cröterwald mit seinen frei stehenden Kolossen, sondern im dichteren und sich verjüngenden Capettawald. Gleichwohl fällt auf, dass im Cröterwald etwa die Hälfte der beprobten Lärchen mehr als 500 Jahrringe aufwiesen. Bei der Arve mit den meisten Jahrringen, einem Exemplar im Hohenhauswald, kam die Jahrringdatierung auf 506 Jahre. Jedoch wiesen die alten Arven allesamt Kernfäule auf, wodurch die innersten Jahrringe fehlten (Abb. 1).

Abb. 1: Typischer Habitus von alten Lärchen (oben links) und Arven (oben rechts). Für die Jahrringanalyse bei lebenden Bäumen werden Stammbohrkerne entnommen (unten links). Bei älteren Arven erschwert die Kernfäule die Altersabschätzung, wie in dieser Stammscheibe eines umgefallenen Baumes ersichtlich (unten rechts). (Bilder: A. Carella (oben links), G. von Arx (oben rechts), D. Nievergelt (unten links), S. Lock (unten rechts))

Zwar gehören die Arven ebenso wie die Lärchen zu den Kernholzbäumen, lagern im Kernholz also Substanzen ab, welche die Zellwände imprägnieren und die Dauerhaftigkeit des Holzes erhöhen, im Falle der Arve jedoch nicht ausreichend. Man kann daher davon ausgehen, dass die ältesten Arven im Avers nicht weniger alt sind als die ältesten Lärchen. Eine verlässliche Abschätzung der fehlenden Jahrringe im Stamminnern wäre aufwendig: weil die Jahrringbreiten durch Alterstrends und Umweltbedingungen, Störungen sowie Bestandesdynamik beeinflusst werden, kann man nicht einfach von den vorhandenen auf die fehlenden Jahrringe schliessen. Durch die Beprobung einer ausreichenden Anzahl jüngerer Bäume vom selben Standort, die weniger oder keine Kernfäule aufweisen, könnte man jedoch zumindest die lokalen Alterstrends Schicht für Schicht bis zum Mark rekonstruieren, wie bei den russischen Holzpuppen (Matrjoschka) (Baudet et al. 2020). Auch wenn die Umweltbedingungen und die Waldnutzung sich im Laufe der Jahrhunderte verändert haben, wäre damit eine Abschätzung der Keimjahre möglich.

Die eingangs gestellte Frage kann man zurzeit also nicht abschliessend beantworten. Vermutlich halten die Avers-Methusaleme auch nicht den Altersrekord für ihre Arten (siehe Beitrag von Brodbeck et al. in diesem Heft, sowie Bott 2014). Gleichwohl ist die Häufung von solch jahrhundertealten Baummonumenten, wie sie im Avers anzutreffen sind, für den Alpenraum selten.

Abb. 2: Die Linien geben die Länge der Jahrringserien der einzelnen im 2021 beprobten Lärchen (oben) und Arven (unten) an.

Dr. Georg von Arx leitet die Forschungsgruppe Dendrowissenschaften an der WSL und befasst sich mit dem Wachstum von Bäumen in Wechselwirkung mit Umwelteinflüssen sowie mit Klimarekonstruktionen.

Daniel Nievergelt ist technischer Fachspezialist für Jahrringforschung an der WSL. Er befasst sich mit der Beprobung, Vermessung, Analytik und Archivierung von Jahrringen.

Dr. Andreas Rigling ist Professor an der ETH Zürich und untersucht den Einfluss des Umweltwandels auf unsere Wälder und wie die Waldbewirtschaftung mit Blick in die Zukunft angepasst werden soll.

Annatina Hassler hat Geographie und Wald und Landschaft studiert und ist seit Mitte Studium an verschiedenen Projekten an der WSL als Aushilfe in der Datenerhebung tätig.

Literatur

Baudet, M., Josefsson, T., and Östlund, L., 2020. New insights into estimating the age of old Scots pine from increment cores with stem rot. Dendrochronologia 64:125782.

Bott, G. 2014. Kugelarve in Celerina, die älteste Bündner Greisin. Bündner Wald 1:9–11.

Piovesan, G., and F. Biondi. 2021. On tree longevity. New Phytologist 231:1318–1337.